イロハカエデの赤い花は、ムシがいっぱい集まります。

イロハカエデの赤い花は、ムシがいっぱい集まります。採集履歴

“2005年 春のカミキリ採集” 編(3)

05.04.30 (Sat) Mt 「経験しなけりゃ、分かりませんよ」 |

貴重なゴールデンウィークの最終日。 予定通り、カミキリ採集に出かけたいと思う。 気温は、午前中の段階で軽く20℃を越えており この時期にしては、とても暖かくなりそうだ。 先週は、まだまだ気温が低く、ムシ自体が皆無だった山地でフライングし それ以来、なるべく暖かい場所を求めて 平野部〜丘陵地で様子をみてきたが こうも暖かいと どうしても、山地の様子が気になって仕方がない。 近場では採れないカミキリへの憧れは、やはり強いものがある。 よって今回は、まず手始めに近場の平野部を散策しながら 気温の変化などを伺って、場合によっては、山地を攻めてみたいと思う。 あれからまだ一週間... 時期早々な気もするが それならば、前回の山とは大きく緯度を下げる事によって対応してみよう。 久しぶりに、こっちの山での採集になるかもしれない。 楽しみだ。 |

〜 まずは近場で 〜

12:00過ぎに、家を出発。

まずは予定通り、近場をうろついてみよう。

今日は、由緒ある高台上のお寺付近から、低湿地に広がる田んぼの方へ。。

高台の斜面下に沿った、田んぼのあぜ道を、ゆっくり走っていくと

何やら小川沿いで、親子連れが戯れていた。

水辺に糸をたれ、釣りをしているらしい。

車で横切る際に

子供らが握っていた糸の先端に目をやると

スルメを摘んだ洗濯バサミが括り付けられていた。

あぁ〜 ザリガニ釣りね☆

昔、私もやったものだ。。。

しかし、洗濯バサミを使うような器用な真似はできなかったなぁ...。

一頭のザリガニを犠牲にして

しっぽのお肉を頂戴し、普通に糸に結んで用いていた気がする・笑。

これが結構釣れたのだ。

それにしても、親子でほのぼのとしていて、何と楽し気な...。

ゴールデンウィークですね〜♪

更に行くと、頭上からイロハカエデの枝が垂れ下がっていた。

写真では分からないが

もの凄い量のムシが集まっている。

イロハカエデの赤い花は、ムシがいっぱい集まります。

イロハカエデの赤い花は、ムシがいっぱい集まります。

カミキリ類は、お馴染みのトゲヒゲトラカミキリ、ヒナルリハナカミキリが沢山いる様だった。

既採集種なので、今日は確認だけして、おしまい☆

続いては、昔私が随分と世話になった「トラック野郎」さんの家の方へ。。

いつの間にか、何年か前に、一度走った記憶がある農道を進んでいた。

いかにもクワガタが採れそうだった雑木林は

時を経ても、健在らしい。

以前訪れた時も、夏になったら是非来てみようと思ったものだが... なかなかねぇ...

(^ ^ゞ

予想通り、カブトが実る防風林ポイントへ抜け

続いては隣町の高校方面へ。。。

(う〜む... 完全にドライブ感覚だ... (^ ^ゞ )

前回、「集虫力」が高い事を思い知ったウワミズザクラの花が見えたので

吸い込まれるように寄り道してみる。

どれどれ♪

ほぉ〜、やはりムシが沢山群がっているようだ。

しかし、随分と樹高があるので

いつもの様に、ビーティングできる範囲は限られてしまう。

それでは、スイーピングに挑戦してみよう!

そこで、車のトランクから持ち出したるは

既にタナゴ採りでデビューしている手製の網なり。

果たして、ここでも活躍できるのだろうか??

踏ん張る我が弟... 手製の網は、水陸両用と呼べるでしょうか!?

踏ん張る我が弟... 手製の網は、水陸両用と呼べるでしょうか!?

網の目が粗いのが、小さいムシを採るのには少々不利だが

まずは一振り...

そりゃ!

ワクワクしながら手元にたぐり寄せてみると...

やった、結構ひっかかってる!

ハムシ、ジョウカイボン、ゾウムシ、コガネムシ、ハチ類...

ん?

何やら見慣れない子が迷い込んできた模様...。

最近は、どんな小さなムシも見逃せない。

ほほぅ♪

一見他のムシかと思われたが

これは明らかにカミキリだ。

今更だが、この時期に押さえておきたかった

ヒメスギカミキリである♪

ヒメスギカミキリ(Callidiellum rufipenne

MOTSCHULSKY,

1860)

ヒメスギカミキリ(Callidiellum rufipenne

MOTSCHULSKY,

1860)

うむ、今日も無事に未採集種を手堅くゲット。

春うらら〜♪

そんな気分で、懐かしい近場をのんびりドライブして来たが

この辺でアップは完了。

時計の針は、13:30。

気がつけば、じんわり汗ばむほど、気温が高くなってきた。

正直、結構暑い。

(後で知った事だが、日中の気温は28℃まであがったという。)

やはり当初の予定通り、出かけてみるべきだろう。

こっちの山へ♪

〜 ちょっとだけBRAKE 〜

山を目指したい気持ちははやるが

途中で、こんなトラックに遭遇してしまった。

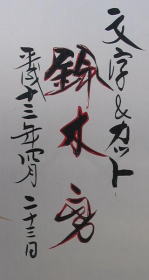

普段とはまた違った、“すずき文字”入りの4t箱車である。

これをスルーする訳にはいかない。

“すずき工芸”の手による独特な文字です。

“すずき工芸”の手による独特な文字です。

私と同年齢ぐらいのオーナーが近くで作業をしていたので

許可をいただき、バシバシと、手際よく撮影させて頂いた。

発祥は北の地、歴史は30年程遡る。。。

私がムシ採りの合間に、時折こういった絵文字を積極的に紹介するのは

これも、生まれ故郷を代表する一つのシンボルであると捉えているからである。

鈴木 勇 先生のサインです。

鈴木 勇 先生のサインです。

仕事の邪魔をしてしまって、スミマセンでした。

どうも、ありがとうございます...m(__)m >オーナーさん

〜 こっちの山へ 〜

さぁ、早く目的地を目指そう。

因みにこれから目指す山では

調度昨年の今頃、北西側の斜面で

ヤツメカミキリを含む3種類のカミキリムシを、偶然にも確認している。

当時の訪問理由は、あくまで観光目的であり

ムシを探しに行った訳ではなかったので

結構インパクトがあった。

まず最初は、樹に咲く花を求めて

麓の○○○○○○○なんかに寄ってみようとしたりして・笑。

そんな安易な考えじゃいけないよな... (^ ^ゞ

という訳で、とある林道を見つけ、車でグイグイ高度を上げてみた。

しかし、一気に林道の終着点まで登りつめると

突然、交通量が多い、広めの交差点へ出てしまった。

ここは何となく、違う気がするなぁ...。

さすがにゴールデンウィーク、行楽客が多すぎた。

それに、ちょっと自然度が低い。

とりあえず、ここまでやってきた記念に、麓の景色を一枚撮影。

写真では伝わりにくいですが、なかなかいい景色でした。

写真では伝わりにくいですが、なかなかいい景色でした。

せっかく登ってきたのだが

ある理由があって、どうあがいても

これ以上高度を上げることができなくなり

下山を余儀なくされる事に...。

しかし、これぐらい登ってくれば

充分に、この山ならではのカミキリ採集ができるはずだ。

下山ルートはいくらでもあるが

周囲の自然度が割と高い

グネグネと蛇行した緩やかなコースがある事を知っていたので

その後は、進路方向を北東方面に変更した。

下山後、家に帰りやすいなどの利点もある...(笑)。

いずれにせよ、ただでは帰れない。

〜 遂に本番 〜

ふむふむ、思った通り

道路際には、結構沢山の花樹があるぞ。

とは言え、高木が多く

腕を伸ばしてビーティングできる様な

手頃なシチュエーションには

なかなか出遭えない。

しかし何より幸いな事は、随分高度が上がっているにも関わらず

結構暖かいという事だ。

いくら本日の気温が高いとはいえ

先週訪れた山では、まだこうは行かなかっただろう。

因みに、ここへ来る途中

はるか遠方に見えた山の頂には、未だに雪が覆い被さっていた。

ここへやって来て正解だったみたい☆

で、暫らく林道を流すと

ようやくビーティングできそうな白い花樹を発見!

遂に本番がやって来たようだ。

早速トライしてみよう!

行きますか!> 弟

行きますか!> 弟

因みに、こんな花でした。

白っぽい花は、やはりいいみたいですよ☆

白っぽい花は、やはりいいみたいですよ☆

バシバシ!っと手が届く範囲でビーティングすると...

ぬぉ!?

いきなりだった。

「 ・・・・・ 。 」

一瞬、時間が止まるような気がした。

ハッ!とする様な、ドキッ!とする様な

初めて目の当たりにする、この文様と

後からジワジワとこみ上げてくる、この感動っていったい...。

言葉が見つからず、とりあえず一声

よっしゃ〜!(>_<) (>_<) (>_<)

今頃?なんて言われてしまいそうだが

んなことはぁ〜気にしませんっ!

本日2番目の未採集種

シロトラカミキリをゲ〜ット♪

シロトラカミキリ(Paraclytus excultus

BATES, 1884)

シロトラカミキリ(Paraclytus excultus

BATES, 1884)

しっかし

何て芸術的な文様なのだろう。

最近、極小のカミキリをずっと眺めてきたので

この子が凄く大きく見えた。

実際にこれくらい。。。(嘘です... (^ ^ゞ )

拡大! してみました... (^ ^ゞ

拡大! してみました... (^ ^ゞ

黄色なのにシロトラかぁ〜☆

いずれにせよ、こんな綺麗なカラーリングは

実家周辺では絶対に見る事ができないだろうなぁ...。

やっぱり今日は、ここへ来て正解だったらしい... (^ ^ゞ

ついでに、別角度からも♪

別角度から...。

別角度から...。

その後、2頭目を追って

同じ花樹を、手が届く範囲で、あらゆる箇所から叩いてみたが

残念ながら追加はなかった。

この一頭が採れた事は

ホントにラッキーだったのかもしれない...☆彡

その代わり、ここで更に追加できたのがこれ。

ナカジロサビカミキリである。

ナカジロサビカミキリ(Pterolophia jugosa jugosa BATES, 1873)

ナカジロサビカミキリ(Pterolophia jugosa jugosa BATES, 1873)

左の触覚が欠損しているが

一応、これも未採集種だ。

いずれ、標本用に完全体を採集してみたい。

気を良くしたので、もう少しだけ周囲を散策。

あや?

すぐ側では、ビニール袋を片手に山菜をとっているお年寄りが数人いた。

ムシ採りも結構面白いですよ〜♪

他にカミキリはいなかったが、こんなのもいた。

この季節、似たようなのが沢山いるが

これはベニコメツキ。

ベニコメツキ(Denticollis nipponicus)

ベニコメツキ(Denticollis nipponicus)

写真を撮っていたら、いきなり羽を開いて飛び去ってしまった...。

グワッ!と羽を開いて、飛んで行きました...。

グワッ!と羽を開いて、飛んで行きました...。

更に歩を進めると

道端に、大変魅力的な観光客向けのバーベキュー施設(?)を発見。

敷地内には、数多くの花樹が所狭しと植えられており

まるで、お花畑のような状況だった。

花の匂いが、辺り一面プンプンしている。

上空を見上げれば、色々なムシが飛び交っていた。

どうやら今日は定休日のようで

客用の駐車場入口には鎖が張られている。

これはラッキ〜♪

遠慮なくお邪魔させて頂こう。。。

と、鎖を跨ごうと思いきや...

ワン ワン ワン ワンッ!!

あ〜、びっくりした。

いきなり犬に吠えられてしまった... (^-^;

その犬、その後も、これでもかと言うぐらいにしつこく

そして狂ったように吠え続けている... (-_-;

こうなってしまったら、私が奴の視界から消えない限り

静けさは戻らないだろう。

後程気付いたが

施設のオーナーは、敷地内のどこかでお住まいの可能性が出てきたし

仕方がないので、渋々撤収。

不法侵入は、やはりマズい... (^-^;

しかし、道路へ飛び出した綺麗なサクラの枝がどうしても気になったので

未練がましく、犬に悟られない様、静かに叩いてみると...

桃色のサクラ... 果たしてこれにいるでしょうか!?

桃色のサクラ... 果たしてこれにいるでしょうか!?

ややっ??

受け皿の中に、綺麗なカミキリムシがポトリと落ちてきたぞ!?

おお!

この山では昨年採集して以来、2頭目となるヤツメカミキリではないか。

ヤツメカミキリ(Eutetrapha

ocelotaBATES, 1873)

ヤツメカミキリ(Eutetrapha

ocelotaBATES, 1873)

やまぶき色(?)がかって、とてもかっこいい!

何頭採っても、好きなカミキリムシである。

う〜ん、こんなに簡単に採れてしまうのだから

敷地の中は、さぞかし凄い事になっているのだろうなぁ...。

こらこら、諦めが悪いぞ!... (^ ^ゞ

う〜ん、残念!

さっさと次へ行く事にしよう。

道路を挟んで反対側にはこれまた魅力的な公園があった。

園内には、良く手入れされた芝地の傾斜地に、数多くの樹が植えられている。

特に、陽当たりが良い場所に生えていたイロハカエデには

キバネニセハムシハナカミキリなどのムシが湧いており

最も「集虫力」が高かった。

まさに教科書通りである。

しかし、未採集のカミキリを得る事はできず... 残念。 (^-^;

〜 おしまい 〜

家の周辺でのアップがたたったのかなぁ??

早くも、タイムリミットが近づいてきてしまった様だ。

その後も、方々で良さそうなポイントを見つけては

花樹の前でビーティングを繰り返したものの

陽が傾くにつれ

見る見るうちに、ムシの数が減って行くのが分かった。

もうちょっと早く来ていれば...。

だからさぁ〜。

後悔先に立たずと言うではないか... (^ ^ゞ

待ちに待った、ゴールデンウィークのカミキリ採集は、この辺で閉幕の様である。

あっという間だったが、とても実りある2日間だった。

この流れを絶やしたくはない。

当然、来週もまた出かけるつもりだ。

う〜ん、ムシと向かい合うって、素晴らしい☆

ベニシジミ(Lycaena phlaeas daimio MATSUMURA, 1919)

ベニシジミ(Lycaena phlaeas daimio MATSUMURA, 1919)

〜 後記 〜

18:30に帰宅。。。

今回の主な収獲は、これまでに採集した事がない

シロトラカミキリ、ナカジロサビカミキリの2種類である。

ビーティングをやって、ポトリと受け皿の上に綺麗なカミキリが落ちてきた時の

一瞬時間が止まるような感覚と

その後、こみ上げてくる興奮が、今でも忘れられない。

この感動はねぇ〜、口でいくら言っても伝わりませんよ。

実際に体験してみない事にはね〜☆ ... (^ ^ゞ

それから、ヤツメカミキリだが

昨夏に採集した別産地の3固体(黄緑色)より

随分とやまぶき色がかっていた。

因みに、昨年のちょうど今頃

この山の西方で採集したもの(下写真:右端)も同様である。

|

ヤツメカミキリ(Eutetrapha ocelotaBATES, 1873) |

まだ2固体しか得ていないので、何とも言えないが

これが地域差と見なせるなら、なかなか面白い。

貴重なゴールデンウィークの最終日に

ググッ!っと心が動かされた。

あっという間の2日間ではあったが

これをもって、完全にカミキリ採集の軌道に乗る事ができたと言っていい。

〜 主な確認種 (持ち帰り頭数) 〜

| ●ハナカミキリ亜科 | ||

| ヒナルリハナカミキリ | ||

| キバネニセハムシハナカミキリ | ||

| ●カミキリ亜科 | ||

| トゲヒゲトラカミキリ | ||

| シロトラカミキリ | : | ×1 |

| ●フトカミキリ亜科 | ||

| ナカジロサビカミキリ | : | ×1 |

| ヤツメカミキリ | : | ×1 |