影に沿って、雪が残ってます。

影に沿って、雪が残ってます。採集履歴

“2006年 H市調査” 編 (2)

06.01.29 (Sun) Plain 「一時間半のお散歩に」 |

今週末は、実家で休養モード。 とても良い天気で、お出かけ日和だったが 床の間のこたつで ゴロゴロしながら、あっという間に昼を迎えてしまった。 ちょっぴりお疲れ気味なんですもの、私...。 日頃から、好き放題やってるくせに、贅沢な言い分だ。 ... (^ ^ゞ 単に、こたつが暖かくて気持ちいいので、動くのが面倒なだけなのである。 しかし、横になって ボケ〜っと天井を眺めながら、とうとう14:00寸前になると 急に、あるポイントが気になりだしてしまった。 実家から、徒歩で15分という身近な距離で これまでにも、幾度か足を運んだことがある場所だ。 とは言え、クワガタ的な視点でしかそこを眺めたことがなかったので 何となく興味が湧いてきたのである。 これで、重い腰を上げるには 充分な理由付けができた。... (^ ^ゞ D論の発表を間近に控え その準備に負われていた おとうと も、まぁ近場なら休憩がてら出かけたい! とのことなので 早速 長靴を履き、斧を携え、現場へ歩き出した。 |

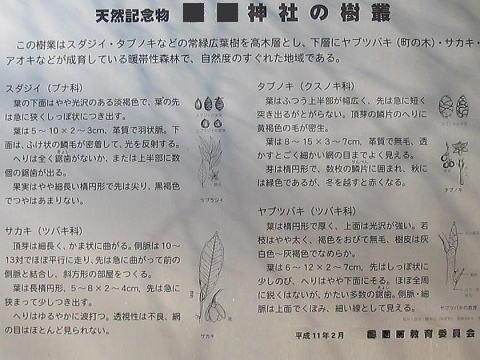

〜 神社の樹叢 〜

家を出て、畑道を抜け、凍り付いた坂道を滑り降りると

あっという間に 目的地へ辿り着いた。

本当に近い。

陽の当たらない場所には、8日前に降った雪が まだ残っている。

影に沿って、雪が残ってます。

影に沿って、雪が残ってます。

今回、私が興味を持ったのは

写真の右端(田んぼを挟んで向こう側)に入口の鳥居が見える神社と

その周辺(左奥)に広がる林である。

一昨年やって来たときには、クヌギやコナラにしか目が行かなかったので

あらためて違った側面からここを眺めてみると、とても楽しめそうな雰囲気である。

田んぼの向こう側へ行く前に

まだ雪が残っている、手前側の林をちらっと見てみる...。

竹林が主だったが、ベニカミキリの脱出口なども見られないため

今日の所はスル〜。

竹系はまたいつか...

竹系はまたいつか...

お!?こんな所に、お地蔵様がいた☆

六地蔵、馬頭観音、様々な道祖神... この辺では、あちこちでお目にかかる事ができる。

お地蔵さんがおられたのですね。。

お地蔵さんがおられたのですね。。

で、ここが本題である神社の入口。。

むむむ??

むむむ??

写真には写らなかったが、すぐ右手には、スダジイの巨木がそびえるように立っている。

大きな洞が沢山あいているので、何か宝物が入っていそうな雰囲気だ。

おやおや??

こんなへんぴな所でも、しっかりと看板が建てられているぞ!

しかも金属製... やるなぁ、○○町、改め○○市教育委員会。。

ん〜〜、 なになに!?

しっかりと看板があります...。

しっかりと看板があります...。

どうやら、タブノキも生えている模様。

先月、市内の方々を見て回ったばかりなので

ちょっぴり気になる。

というか、ここまで来る途中にも

食害らしき痕が多数散見され、今後に期待が持てそうな それっぽい 若樹を確認したばかり。。

この辺りでは、ある程度まとまった里山を背景とする神社なら

大抵はこれ(タブノキ)が生えているようだ。

なかなか、本格的かも...

なかなか、本格的かも...

それにしても、天然記念物とは...

“自然度のすぐれた地域である” というフレーズにも心をくすぐられる。

とりあえず、鳥居をくぐり 凍り付いた石段を上がってみた。

蹴上げ、踏み面の幅が非常に狭く、ちょっと危ない。

どうやら、神社自体は たいしたことがなさそうである。

非常に狭いスペースに、古びた小型社がポツンと残されているのみ...。

傍らには、トタンでつくられたプレハブ小屋が補助的に増設されていた。

境内は完全に林の内部にあたり、ムシを探すには薄暗く、あまり魅力的に映らない。

脱出口が空いた枯れ樹が落ちていたので

サクッと斧を入れてみても、中からゴキジェットの大群がわんさか溢れ出すのみ。。

そんな訳で、ここはあっさりと撤収する事にした。

確かにスダジイ、タブノキなど、立派な樹木が そこそこ生えているようだったが

しかしそれは、この神社を包む、周辺部の話であるようだ。

再び、神社の入り口までやってきて

今度は、上掲した写真の左側(西方)へ向かって、あぜ道を歩いてみた。

右手に連なる斜面の林を眺めながら少しずつ前進していく。。

見えてくるのは、クワガタやカブトがやってきそうな、樹液焼けの跡が残るコナラが多い。

そういや何年か前、夜中の2:00過ぎに懐中電灯を持ってここを歩いたことがあったが

そのときは、突如上方から、執拗に犬に吠えられ

結果、近くの家で寝ていたと思われる飼い主に、やはり上方から懐中電灯で照らされたりと

さんざんな目にあったっけ... (^-^;

だいたい、この道は一応なりにも一般農道であって

怪しまれる筋合いは全くないのだけれど。。。

まぁ仕方なかろう... (^-^;

ここでいきなり...

ヷンッ ヷンッ ヷンッ!

うひゃ〜、まだいやがったか、あの犬... (^-^;

しかしながら、今回は日中なので、お構いなしに堂々と歩を進めた。

そうしているうちに、ふと横を見ると 突然カミキリムシらしい影が視界に入った。

やや??あれに見えるは...!?

やや??あれに見えるは...!?

が、同時に、それがカビまみれのボンドカミキリであることも分かった。

だいたい こんな時期に、カミキリムシが樹幹を闊歩している事など ありえない。。

因みに、ナガゴマフカミキリであった。

ナガゴマフカミキリ(Mesosa

longipennis BATES, 1873)

ナガゴマフカミキリ(Mesosa

longipennis BATES, 1873)

とはいえ、昨年息絶えた後も、ず〜っとこのポーズを決めていた事を考えると

何となく、感慨深い。。

お亡くなりになっているのに、よくぞご無事で... と言った感じだ。

それにしても、この辺りはサンショウ(?)の臭いがプンプンするなぁ...。

発生源はどこなのか!?

この事は、今後のカミキリ探しに何かしらの手がかりとなるのかな??

やがて...

歩いてきた田んぼのあぜ道は、いつの間にか消滅し

目の前には、長年放置された休耕田が広がった。

と言うより、もはや単なる「湿地帯」、もしくは「荒れ地」と言った方が正解かもしれない。

陽当たりが良い周囲の林には、図太いコナラやクヌギが無造作に生えている。

進入するにはちょっとデンジャーであるが

クワガタを探すにはもってこいの環境が残されているのではなかろうか...??

ここは、おそらく未開の地でしょうね。。

ここは、おそらく未開の地でしょうね。。

〜 3つ目の発生源 〜

行き止まりになったのなら、引き返そう。

でもせっかくだから、これまで来た道とは、田んぼを挟んで反対側のあぜ道を辿ろうではないか。。

水田上に張った氷の膜と

さらにその上に積もった粉雪を

一歩一歩、慎重に踏みしめながら

反対側へ移動してみた。。

Uターンして、これまでの道のりを反対側に見ます。

Uターンして、これまでの道のりを反対側に見ます。

むむぅ〜、こちら側は日陰になっているので、結構寒いな。。

しかし、対岸に辿り着くやいなや、アケビの枯れツルを発見!(@o@)

脱出口は見られないが、枯れ具合といい、細さの加減といい

いかにも、あのカミキリムシが入りそうな感じであった。

おとうとなどは、もはや確信の域に達しているようで

細い枯れツルが、スクリュー状に、とぐろを巻いている部分を見るやいなや

“こういうところに良くいるんだよな...”

と言いながら早速指先で枯れツルをむしり壊していく。

すると...

早速、アケビの枯れツルを見つけました。

早速、アケビの枯れツルを見つけました。

おぉっ!?

一発ツモです☆

一発ツモです☆

出ました!小っちゃいカミキリムシ♪ (でも、いつもよりやや大きめです。)

手のひらに落としたるは...

手のひらに落としたるは...

最近、よく話題に上げているカッコウメダカカミキリである。

カッコウメダカカミキリ(Stenhomalus

cleroides BATES, 1873)

カッコウメダカカミキリ(Stenhomalus

cleroides BATES, 1873)

やった♪

これで、同じ町内にて3つ目の発生源を確認した事になる。

いきあたりばったりとは言え、最終的には具体的な匂いを嗅ぎ分け

冬季における、カミキリムシの成虫採集を果たせたのだ。

これは、なかなか嬉しい。

折り返し辿る道のりを、あえてこちら側に選んで正解だった。

しかし、雪が積もった 幅員80cm程のあぜ道を辿るのはなかなか至難の業...

時折、雪の下に隠れたぬかるみにズブズブと脚を沈めてしまうので

下を見ながら歩を進めなければならない。 ...(^-^;

途中で、この様に 水が湧いているポイントが何ヶ所か見られた。

何となく、網を入れてみたくなるシチュエーションである。

どんな生き物が棲みついているのだろう??

たま〜に、水たまりがあります。

たま〜に、水たまりがあります。

沢山のトゲがあって特徴的な

タラノキが数本見受けられたので、ネジロなんかもいるのかな??

そんな想像をしながら歩いているだけで、何だかワクワクしてくる。

目的のムシを定めないお散歩だって、なかなか楽しいものだ。

だんだん道幅が広くなってきたが、雪の量も大分増えてきた。

この様に、両足がズッポリと沈んでしまう。

まだ15cm程、残ってますね...。

まだ15cm程、残ってますね...。

家を出て、およそ1時間が経過...

おとうとが、すり足で先を急ぐ。

D論の準備が気になるのか...

それとも、昼ご飯を食べていないのでお腹がすいてきたのかな??

そろそろ引き上げましょう。。。

そろそろ引き上げましょう。。。

さてさて、無事に最初のお地蔵様の所まで戻ってきた。

これで、この辺りをぐるっと一周してきた事になる。

そろそろお開きにしよう。。

今日の収穫は、一頭のカッコウメダカカミキリのみ。

しかしながら、心理的に得たものは それなりにあった。

アイスクリームを買って食べながら

デレデレと、家路につく。

「確かここにはあれがあった...」 とか

「こんな所に、こんなものがあったのか...」

などと、道中 様々な思いにふけっていたら

子供の頃に味わった懐かしい感覚を、しみじみと想い出せたような気がした。

〜 後記 〜

今回は、移動も含め、1時間25分という非常に短いお散歩ではあったが

気になるエリアの雰囲気を

これまでとは別の視点から概観できたので

それなりに楽しむことができたと思う。

またその様な中、当初の目的には入っていなかったとはいえ

カッコウメダカカミキリの3つ目の発生源を確認できた事は大きい。

こういった地道な調査の積み重ねが、最終的には色んな意味で功を奏してくるのである。

相変わらず、今週も お気楽モードだった。

まだ暫くは エンジンがかかりそうにないが、のんびりと春を待ちたいと思う。。

〜 主な確認種 〜

| ●カミキリ亜科 | ||

| カッコウメダカカミキリ | : | ×1 |