17.06.17-(Sat) 我がみちを逝く@第7次調査 |

|||||

| 5:30に起床して、しばし悩む。。 そして 疲れた身体に鞭を打ち、トーストを2枚食す。。 マイ・カーに乗ってエンジンをかければ、もはや 我がみち を逝くのみ。。 6月は、一番 楽しいとき。 第7次調査。 始まっています。 |

|||||

|

|

|||||

|

|||||

延々と運転し、9:30に マイ・カーとはお別れ。。 ここからは、自分の脚で 調査地を目指します。 |

|||||

|

.. | ||||

植林地内の作業道を、およそ、2.4km ほど歩いたところで。。 突如目の前を 茶色の甲虫が飛んでいきました。 ジョウカイボンのような色でしたが、随分小ぶり。。 もしや?? その後、ゆっくりと葉上に静止した その個体に近づいたところ やはり、モモグロハナカミキリでした。 ちょっと 嬉しい♪ 2011年6月19日以来、6年ぶりの再開です。 前回は 多数の♂が群れをなして飛翔しているという 大変 興味深い状況に遭遇しましたが。。 ( おそらく、一頭の♀を巡っての行動パターンかと思われます。 ) 今回は、一頭の♀のみでした。 実は 生態写真を撮ることができず、一度は見失いました... 汗 でも時間をかけて、無事に再発見 → ネットインできました。 |

|||||

|

|||||

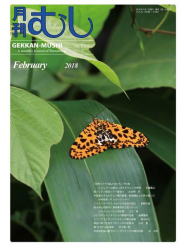

モモグロハナカミキリ ♀ Toxotinus reinii (HEYDEN, 1879) |

|||||

|

|||||

その他、ヤマアジサイにつく ミヤマドウボソカミキリなどを 眺めつつ、11:11に 尾根筋へ辿り着きました。 |

|||||

|

|||||

まずチェックするのが、このアカシデの立ち枯れ。。 毎回 食菌性の甲虫が群がっているのですが... デオキノコ、オオキノコ、ヒゲナガゾウ、ナガクチキなど いつも通りの面子を見て 納得してしまいました。 でも願わくば、ハイマダラカギバラヒゲナガゾウを 得ておきたかったな。。 |

|||||

|

|||||

続いて、尾根Iへ。。 昨年 奇跡的に オオホソコバネの♂を採集した イヌブナの立ち枯れです。 が、今年は出逢えず。。 |

|||||

|

|||||

お約束です。 常陸之國の “ てっぺん ” を崇拝に。。 |

|||||

|

|||||

それから、とあるコメダマの宿題を思い出し エリア南端を目指そうと、お隣の植林地内を くぐりました。 その道中。。 ここのアカシデも、随分腐朽が進行したようです。 樹皮が剥げ... 寄生蜂が集まり。。 一昨年ぐらいまでは、表面も堅そうで マダラゴマフカミキリの産卵木 というイメージでしたが。。 |

|||||

|

|||||

しかし おっと! 状況が変われば、役者も変わるようです。 6年前に県初記録した かなり大型の ヒゲナガゾウと再会できました。 お隣り産は RDB記載種なので、公に出してもいい貴重な存在です。 自然度の高さを 証明できますし。。 過去を振り返れば、先ほどのモモグロハナや ムネモンヤツボシなど 植林地にしては、へぇ〜って思えるような 甲虫ネタを 大分溜め込んでます。 かれこれ、10年。 そろそろ書いておいた方が良いかもしれません。 とりあえず、「採る」 まえに 「撮る」 が 珍しく成功しました! |

|||||

|

|||||

| オオマダラヒゲナガゾウムシ Sympaector rugirostris (SHARP, 1891) |

|||||

|

|||||

それから、根際のキノコについていた、非常に小さくも 美しい一頭。。 |

|||||

|

|||||

| コモンチビオオキノコ Tritoma cenchris (LEWIS, 1887) 左側の触角が。。^ ^;; しかし こちらも かつての ミイロムネビロと抱き合わせ 良い話題が成立するでしょう。 |

|||||

|

|||||

オオキノコモードに 入りました。 |

|||||

|

|||||

| クロハバビロオオキノコ Neotriplax atrata LEWIS, 1887 それはそれは 沢山いましたよ。 大発生でした。 ただこんなとき、他の種類が 全くいないというのも アルアルです。 |

|||||

|

|||||

ここのブナは、本当に 立派です。 いつも 掲載しちゃいます。。 そして、目的地付近に辿りつきました。 |

|||||

|

|||||

はて。。 この辺だった筈だが。。 腐朽材を見かけては、しゃがみ。。 そして、裏側まで丹念に確認し。。 これを 延々繰り返しました。 |

|||||

|

|||||

かつての針葉樹材は、既にボロボロ。 そして、ブヨブヨ。。 継続確認したかった オレンジ色のゴミダマの姿は、どこにもあらず。。 大分時間を費やしましたが、そう うまくは運びませんでした。 |

|||||

|

|||||

見つけられたのは、接地材に残された ルリクワガタの産卵マークぐらい。 ( コルリじゃないですよ!) 残念でしたが、またいつか出会えるでしょう。 さてさて、ここら辺でタイムアップです。 大分歩いてきました。 引き返しましょう。 |

|||||

|

|||||

渓流沿いまで 降りてくると サルナシの葉上に、ヒメクロサナエが。。 |

|||||

|

|||||

林業用作業道を ひたすら歩いていると... おお〜、切り株の上には、年代物のコーラ瓶が! ※ちょっと調べたら、寸胴赤ラベル@1979年製。。 もう 40年近く前かよ!! 伐採中に発見し、つい懐かしくて 置いてみたのでしょうね。。 とても 分かる気がします。 些細なことかもしれませんが... 今回は、諸々得るものが 多かったです。 |

|||||

|

|

|||||

| - 後記 - 17:30 には、帰宅しました。 いつの間にか、17Km 歩いてました。 関係ないですが、その後も トレーニングやストレッチに没頭し アドレナリンが出まくりの一日となりました。 今回は、結果的に お隣さんから得られた甲虫ばかりを持ち帰りました。 先に 記したとおり。。 過去10年間で、植林地内にしては 意外な甲虫のデータを集積しています。 てっぺん から派生する およそ 11Kmの 県境尾根筋の縦走や、植生分布の把握。。 そして、多くの方々との出会い。。 様々な 経験を踏まえてみたら 不思議と... このエリアで ひっそり培われてきた 長〜い歴史の一端を 甲虫の記録と共に 書き残しておきたいという 欲が出てきました。 いいな... それ、やろう。 これから少しずつ、準備を進めようと思います。 |

|||||

|

|

|||||

| ●2018年1月 追記 | |||||

|