|

.. | 2015�N 4�� 4���B �T�� 20�N�Ԃ肮�炢�ł��傤���B�B �g�_�̓����ɂ��� ��n���K�₵�܂����B �q��ʐ^�� �Čf���܂��B |

| �@ | ||

|

�X��... ���Ď����� �o�y�G���A A �` E �� ���߂āB |

|

| �@ | ||

|

�����Ă����� �G���A E�B �������瓌�Ɍ����ĎB�e���܂����B ����́A�����ΖʂɌ��ꂽ �ꕶ�y��� �̌@�o�܂� �������Ă����܂��B ���G���AA�`E�� �n�傳�� 5���� �]�ƈ�����ɂ� ��������� �����܂����B |

|

| �@�@ | ||

|

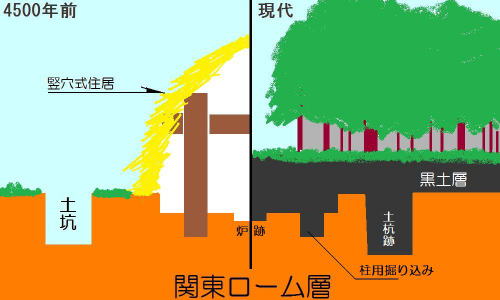

���̑O��... �\���m���Ƃ��� ����ȊT�O�}�� �����Ă݂܂����B ���悻 4500�N�O���ꕶ���㒆�� �̐l�X�� �֓����[���w �i �ΎR�D�Ō`�����ꂽ �ԓy�̔S�y�w �j�� ��ɂ��A�G�����@�� ���𗧂� �Z���������Ă��܂����B ���̌� ���A�������ɁA���悻 4500�N�̍Ό��������� �L�@���̍��y�w�� �`������܂����B ����l�́A���̍��y�w�̏�Ŕ_�삵 �������Ă��܂��B |

|

| �@ | ||

|

���Ă��āB�B �b��߂��A����̏����ɓ���܂��傤�B �A�X�t�@���g�̍�ƘH������� �����̔_�n�� ���� �\�x�����... ����� �O���i ���� �j �̎Ζʉ��� ���������Ƃ� ����ɐ��n���Ȃ��� ���p����Ă����Ǝv���܂��B �̂ɁA�E���� �����̔_�n�ł� �n�Ճ��x���� ���Ȃ�̍��፷�������Ă����ł��B �ŁA���� �̌@�ΏۂƂ����̂� ���� �u �����ꂽ �Ζ� �v �ɂȂ�킯�ł��B 1975�N�̍q��ʐ^�������Ƃ���A����������� ���̏�悵�Ă����悤�ł����� ���Ȃ��Ƃ� 40�N�Ԃ́A���̎Ζʂ� �u������v �������� ��������܂��B ���݂ɁA�I�����W�̃��C���ȉ��ɂ� �S�y�w���֓����[���w�������Ă��܂��B �܂�... �E���ɂ� �W���Ղ������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B |

|

| �@�@ | ||

|

�������� �����Ɍ������ĎB�e�B | |

| �@�@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2015�N 4�� 6�� �Ζʒ��� �� �t�߂� �ꕶ���㒆�� ���\��E���̓y��Ђ� �˂��h����悤�� �����Ă��܂����B |

|

| �@�@ | ||

|

���ꂪ����B�B �ԐF�n�̓y��Ђł��B �T�d�Ɍ@��o���܂����� �������܂�Ŕ��ɂ��낭�A����Ă��܂��܂����B |

|

| �@ | ||

|

���̔���������������... �@ �j�Ђ� ������x��^ �A �Ζʂ� ������̏� �Ȃǂ̗��R����A���̎Ζʒ��ɂ� �����y��̔j�Ђ� ���ɂ���R�����Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ɨ\�����܂����B ���� �@���Ă݂�ƁA�Ă̒�B�B |

|

| �@ | ||

|

��^�̔j�Ђ��A�S�y�w�� ���y�w�� ���Ԃ���o�n�߂܂����B | |

| �@ | ||

|

����Ȃ� ���Ȃ�傫���ł��B �����ɂ� �ǂ�Ȗ�l���{����Ă���̂ł��傤�H |

|

| �@ | ||

|

���� �q�r�������Ă܂����� �ł炸�� ���Ԃ������� ���͂̓y����菜���Ă����܂����B |

|

| �@ | ||

|

�Ȃ�Ƃ��̂�o���܂����B ���ꂪ�i��ł��܂��܂����� ����Ȃɂ���������l������ꂽ�u�Ԃ� �n�b�� �������܂����B |

|

| �@ | ||

|

�����ȔS�y�w�ł�����A�y��̖�l�Ղ� ��������� �c����܂����B |

|

| �@ | ||

|

�y��Ђ������A�� �ڍ�����ƁA�f���炵���p�ɁI |

|

| �@ | ||

|

����Ɍ@��i�߂��Ƃ���B�B �Ȃ�ƁA���傫�� ���F�n�̓y��Ђ��o�Ă��܂����B |

|

| �@ | ||

|

�������� ���͂̓y����菜���Ă����܂��B | |

| �@ | ||

|

�y��Ђ� �傫�߂��āA�Ȃ��Ȃ��͂��ǂ�܂���B |

|

| �@ | ||

|

���ǂ��̓��́A�Â��Ȃ�܂ō�Ƃ𑱂��܂����B ����ł��A�ԐF�n�A���F�n 2��ނ̓y��Ђ� �T�� ����ł��܂����B |

|

| �@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2015�N 4�� 7�� �����A�̂肱�ڂ����y��Ђ̉���Ɍ������܂����B |

|

| �@ | ||

|

�O���Ɍ@�������� ��⍶�����@�� ���F�n�� ��^�y��Ђ�lj����邱�Ƃ��ł��܂����B |

|

| �@ | ||

|

����֎����A��A���J�Ȑ�� �� ���� ���o�Ă���Ƃ���ł��B ��̃O���[�v���A���߂ɏo�Ă����ԐF�n�̓y�� ���̃O���[�v���A���ɏo�Ă������F�n�̑�^�y�� �ƂȂ�܂��B ������� ��֓��n���Ɠ��� ���\��E���ł��B |

|

| �@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2015�N 4�� 11�� �̂肱�ڂ����y��Ђ̉���𑱂��܂����B |

|

| �@ | ||

|

���̓��́A�O��6�`7 ������ ���E�����@��܂����B |

|

| �@ | ||

|

�����@���... �o�Ă��܂����I |

|

| �@ | ||

|

���A�ʂȎ�ނ̓y��̂悤�ł��B �Ƃ͂����A���������傫�Ȕj�Ђł��̂� �M�d�ł��B �T�d�Ɍ@��o���܂����B ��̕��ł��ˁB�B  |

|

| �@�@ | ||

|

�����āA���̓y��̉��������... �����I�ԐF�n�̔j�Ђ������܂����B �����炭 �C�����̓y��̈ꕔ�ł��傤�B |

|

| �@ | ||

|

�����_���g���āA�p�J�I���ƁB�B ����́A�^�ǂ� ���炸�Ɏ��o���܂����B |

|

| �@ | ||

|

���A������̎ʐ^�ł��B |

|

| �@ | ||

|

�E�̕��ɁA�܂�����܂��B | |

| �@ | ||

|

�������� ���ȋ�� ���݁A�F�����Ȃǂ��� �ʂȃ^�C�v�Ɣ��f����܂��B |

|

| �@ | ||

|

�W�����B ����Ȗ͗l�̓y��ł����B |

|

| �@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2015�N 4�� 25�� ���ς�炸 �̂肱�ڂ����y��Ђ̉���ɁB�B �����ł��\����������� �����܂����B |

|

| �@ | ||

|

����� �ǂ̂�������@�낤���H �ȂǂƎv�Ă��Ȃ��� �Ζʉ��̒n�ʂ������... ���I���V���₶�� �������邱�Ƃ��ł��܂����B �������ł��B |

|

| �@ | ||

|

�ŁA�O����� �X�ɉE�����@�荞�ނƁB�B | |

| �@ | ||

|

�Ȃ�ƁI�Ζʒ������ ���V���B�B �\�̈ȊO�� ���V���������̂� ���ꂪ���߂Ăł��B |

|

| �@ | ||

|

�������A�c�O�Ȃ���y��Ђ͏o�܂���ł����B | |

| �@ | ||

|

�C����蒼���A����܂ł�� ��⍶�����@��܂����B | |

| �@�@ | ||

|

����ƁA �o�܂����ˁB�B ���炩�� �C�����ł��� ���F�n�y��̔j�Ђł��B |

|

| �@ | ||

|

��l������A��ڗđR�ł��B �����Ђ����ł������A���ꂪ �ǂꂾ���d�v�Ȃ��Ƃ��B�B |

|

| �@ | ||

|

�܂� ����O�i�ł��܂����B | |

| �@ | ||

|

�A���r���A�n�傳��̂��Z�܂��� �����̌��������� ����������̂ł����B�B ���낤���Ƃ��A�̂ꂽ�Ă� �C�`�S �����Ⴂ�܂����B�B �Â��Ă���� �������܂��B �ǂ��� ���肪�Ƃ��������܂����I |

|

| �@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2015�N 5�� 9�� ���肸�� �̂肱�ڂ����y��Ђ̉���ł��B |

|

| �@ | ||

|

�قƂ�� �o�Ă��Ȃ��Ȃ����̂� ����܂Ō@�����ꏊ���A���߂Č@�蒼���Ă݂܂����B �������A��͂薳�ʂȓw�͂������悤�ł��B ��ނ������A��ƘH�ۂ� ��ꂽ�����ǂ��� ���̉����@�邱�Ƃɂ��܂����B |

|

| �@ | ||

|

�o��ɂ͏o�܂����� �C�����̓y��Ƃ͖����̂��̂���B�B  |

|

| �@ | ||

|

�[���Ƃ��납��A��ʂ��B�B | |

| �@ | ||

|

���̂悤�Ȋ����ł��B ����͂���ŗǂ����̂ł����ǂˁB�B ���͂�A���s��������������܂��B  |

|

| �@ | ||

|

�C������ �啪�@��܂����B | |

| �@ | ||

|

�� 2015�N 5�� 10�� �����ɂ́A�X�ɉE���B�B �lj��͂Ȃ��ł��B ���� ��邾���̂��Ƃ͂�������ȁH�H �����v���A����ȍ~�� �ʂȎΖʂ̍̌@ �i �� ������ �j �� ���V�̒����̍ĊJ�� �V�t�g���邱�Ƃɂ��܂����B |

|

| �@�@ | ||

|

|

||

| �@ | ||

|

�� 2016�N 1�� 20�� �N�������A�N�Ԃ�� ���̎Ζʂ��@�邱�Ƃɂ��܂����B |

|

| �@ | ||

|

��N�@���Ă����ꏊ����A1���������ׂĂ݂܂����B | |

| �@ | ||

|

�@��i�߂Ă����ƁA�֓����[���S�y�w�t�߂��� ����^�̓y��Ђ������Ă��܂����B |

|

| �@ | ||

|

���͂̔S�y�ƈ�̉����Ă��� ���� ���낢�ł��B ���� �q�r�������Ă܂��B |

|

| �@ | ||

|

�o�y�ł��B ���炩�� �S�y�n�Տ�ʂ�� ��������o�܂����B |

|

| �@ | ||

|

����... �C�����ł��� �ԐF�n�y��̈ꕔ���Ǝv���܂��B | |

| �@ | ||

|

�啪���Ԃ��������̂ł����A�c�O�Ȃ��犄��Ă��܂��܂����B ��͂� �ԐF�n�̓y��Ђł����B �� ������ 4���ɍ̎悵����Ђ� ����Ɍq����܂����B |

|

| �@ | ||

|

��菜�����ՁB ���͂��@��܂������A����ȏ�̒lj��͂���܂���ł����B |

|

| �@ | ||

|

�A��ہA�ʎΖʂ߂Ă���ƁB�B | |

| �@ | ||

|

�����̐Ε���������܂����B �ꌩ �Ȃ�Ă��Ƃ̂Ȃ��R���̂悤�ł��� �n�ɂȂ镔���́A��������Ɠu���ł��� �s���ł��B |

|

| �@ | ||

| �@

|

||

| �@ | ||

| �����W�� 1 �@�ԐF�n�̓y�큗���\��E�� |

||

| �@ | ||

|

2016�N 1��20���� �@��o���� ���̓y��Ђ� ���Ȃ�d�v�ȃp�[�c�ƂȂ�܂����B |

|

| �@ �@ |

||

|

�E���ɂ́A2015�N 4��6���Ɍ@��o���� ���Ђ��q����B�B |

|

�@ �@ |

||

�@ �@ |

||

| �܂������ɂ��A�傫�Ȕj�Ђ��q����܂����B �@ |

�@ |

|

|

�����ƒ��قǂ́A 2015�N 4�� 6�� ������... �E���� 2015�N 4��11���Ɍ@��o�������̂ł��B |

|

| �@ �@ |

||

|

�E�� 2���q�����B |

|

| �@ �@ |

||

|

���� 2���q�����B ����������R�����܂����� �c�O�Ȃ��� 360�x ����͂��܂���B 320�x�����炢�ł��傤���B�B ����ł� ����Ȃɑ�^�� �f���炵���y�킪 �̌@�ł���Ȃ��... �f�l�ɂ� �l�����Ȃ����炢�̌o���ł����B �Â��B�B |

|

| �@ | ||