採集履歴

“2007年 R地区調査” 編 (5)

07.01.01 (Mon) Lake Side 「新年早々、猛ダッシュ!」 |

2006年12月31日(大晦日)、午後16:00過ぎの事だ。

私は、京セラドーム大阪で

年末恒例の格闘技イベントである K-1, Dynamite! のリングサイドに座り

年内最後の大仕事をこなしていた。

そんな最中、おとうとの yasu から 着信とともに一通のメール連絡が入った。

私が真剣な仕事をしていることを知った上での連絡だ。

よほどの事があったのだろう。

そう思い、第4試合が終了後、内容をチェックすると...

おおお!マジか!?

なんと、地元でタテジマカミキリ(1ex)をホスト採集したらしい!

センセーショナルなビッグニュースを聞きつけ

翌朝(本日)私は、若干2時間半の睡眠後

「何とか陽があるうちに...」

そんな気持ち一心で、朝一の新幹線に乗り、茨城県へまっしぐらとなるのである。

|

〜 これまでのプロセス 〜

これまでに私は、ホストであるカクレミノ探しから始まり

少なくとも4度以上の県内調査を重ね、るどるふ先輩のアドバイスも頂きながら

記録地においてタテジマカミキリの採集に成功している。

今回の発見に対し、喜びと驚き、そして価値を見出す理由は

県内では数例しか記録がない本種を

こだわりを持ち続けている、地元 鹿行地区内(新産地)で確認できた点にある。

採集記を書く前に、まずは タテジマカミキリに関して

過去に踏んできたプロセスをまとめてみたい。

いささか長くなりますが、ご了承ください...m(_ _)m

2005年9月4日 秋のカミキリ採集編(2)-“タテジマ求めてカクレミノ発見!”

|

|

|

タテジマカミキリのホストとなるウコギ科のカクレミノを

図鑑検索などの結果から 以下の情報を頼りに探し始めた。

1).関東南部以西の本州、四国、九州、琉球、朝鮮南部・台湾に

生育する常緑の亜高木性の樹木。

2).温暖な地域の二次林や常緑広葉樹林の林床に生育する。

3).やや暗い林内に生育することが多いが、尾根筋などの明るい

場所に生育する場合もある。

4).沿岸域のシイ林に多い。

5).庭木として良く植えられる。

山間部、沿岸部での調査を重ね、最終的には自宅から車で15分程

の湖岸部で遂に発見した。

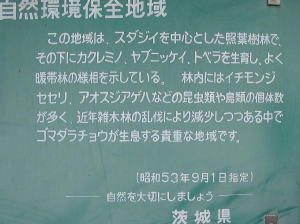

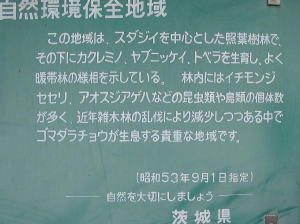

生育していたのは自然環境保存地区に指定された社寺林内であり

樹高10mを軽く越すものがスダジイなどの林床部から 何本も確認

された。

「成熟すると 樹高9〜15mに達する」 ・・・というのが定説であり

また、昭和53年(今から28年前)に建てられた看板には、既にカクレ

ミノが特記されていたのだから、確認されたカクレミノが古くから現地

に土着していたものと推測された。

しかしながら、この後日の現地調査も含め、肝心なタテジマカミキリの

発見には至らず、南部における本種発見の見通しが悪くなった印象

を受けた。 |

|

|

|

|

2005年9月10日 秋のカミキリ採集編(3)-“タテジマくんと、ご対面!”

|

|

|

秋のカミキリ採集編に節目が訪れる。

2003年の秋に 「野外成虫越冬することで有名」と、るどるふ先輩から

紹介して頂き、カミキリ採集を本格的に始動して以来 個人的にずっと

憧れていたタテジマカミキリとの初対面を遂に果たした。

既に公的な記録がある県北部からの採集ではあったものの

文献調査、各フィールド調査の段階から一連のプロセスを踏んだので

この上ない達成感があった。満足度も上がった。

少々大げさに聞こえるかもしれないが

それまでに幾度となくこなしてきた採集履歴の中でも

大変印象に残る採集行であった。

しかしそれと同時に、るどるふ先輩からの

「南部からも是非!」

というメッセージを受け

「県内で、まだ報告がない地において本種を確認すること。」

最終的にはこれが、今後の目標として大きく掲げられた。

|

|

|

|

|

〜 タテジマを求めて再び 〜

まさか、元日から こんな好機が訪れるとは思わなかった。

昨晩の “Dynamite!” の打ち上げ終了後

ホテルでチェックインし、床についたのは 4:00 を回ってからの事だった。

“明日は早起きして、少しでも早く茨城へ。。”

そう思いながら、束の間の眠りに落ちた...。

そして。。。

遂に2007年最初の朝が訪れた!

2時間半の睡眠後

最低限のノルマとして相変わらず腕立てだけはこなし...(^ ^ヾ

バイキングの朝食券は利用せず

駅弁を買って、予定時刻よりも

2時間 30分程早く出発する 新幹線のぞみにチェンジして大阪を出発した。

もはや頭の中は、「地元産タテジマカミキリ一色」 であった。

昼飯など食っている余裕はない... (^-^;

東京へ着くと、即行で総武快速に乗り換え津田沼へ。。

で、津田沼駅から猛ダッシュでチャリンコをこぎ

自宅へ到着するなり yasu に、「1時間15分後には現地へ行くから!」と予告しつつ

暫くの間帰郷するために必要な荷物を無造作に車へ積み込んで駐車場を出た。

当然、高速移動である。

もう 14:00 を回っています!

もう 14:00 を回っています!

昨年のような大失敗だけは絶対に避けたいので

やや遠慮気味に、されどバビューン!と加速しながら

やがては のどかな田舎道へ。。

お願いっ、早く〜!(^-^; > 前の車

お願いっ、早く〜!(^-^; > 前の車

そして、予告時刻 15:20 の3分前に

無事 yasu と合流することができた。。

さぁ、これからが今日の本番だ!

あと2時間は調査できるだろう。

早速、案内されるがままに yasu の後をついて行き

タテジマカミキリが確認されたという

鬱蒼とした里山を目の前にした。

なるほど... ここか。。

(関係ないが中学時代、水泳部で一緒に泳いでいた友人宅の目と鼻の先である。)

初めて目にする タテジマカミキリの生息地です。

初めて目にする タテジマカミキリの生息地です。

やや急な傾斜面にはタケがびっちりと蔓延っており

その上層部には、スダジイ、タブノキ、スギなどが混生している模様。。

何気に湖から数百メートルという湖畔部にあたり

薄暗い林床部には、カクレミノが生育するための条件が揃っている様だ。

yasu は、昨夕1頭のタテジマカミキリを確認した後に

本日の午前中にも 再度父とここを訪れて

みっちり調査済みとの事なので

「もういないかも...」 と、申し訳なさそうな表情。。

なるほど、既に納得する所までやり尽くしちゃった訳ね... (^-^;

まぁ、私は私で それなりの結論を導き出したいので

じっくりと見てみようではないか☆

で、ワク×2 しながら林内へ入ってみた。。

ほぉぉ〜!本とだ。。w(◎。◎)w

確かに林床部にはカクレミノが散見される。。

こんな林内です。。

こんな林内です。。

カクレミノの葉といえば

基本的に3裂であるが

日射量の関係で稀に5裂となるという説もある。。

花が咲くような成木では、楕円形や卵形のものも混じるようだ。

この林内のものは結構な割合で5裂のものが目に付く。

確かに、カクレミノが生えてました。

確かに、カクレミノが生えてました。

樹齢を重ねた高木は見受けられず、若木が多い。

これらは、どのような経緯でここに生え始めたのだろうか。。

この様な斜面の周辺を丁寧に観察していきます。

この様な斜面の周辺を丁寧に観察していきます。

ある程度、まとまって生えているパターンがあれば...

株数は、相当なものです。

株数は、相当なものです。

密生せず、単独で生えているものも...。

崖の上にも生えています。

崖の上にも生えています。

よし、条件は整った。

それでは、肝心なタテジマカミキリを探してみよう。

すぐに yasu が、「昨日のタテジマはそこにいたよ!」 と教えてくれた。

斜面上から、指を差しています。。

斜面上から、指を差しています。。

なるほど... 枯れた枝が

ダラ〜〜ンと、垂れ落ちている。。

途中で折れているような感じです。

途中で折れているような感じです。

よく見れば、やはり越冬するために削られた

ボート状の窪みがあった。

ここにいたのですね!

ここにいたのですね!

これまでの経験からも、この様な枯れ枝を目安とした

越冬個体の探し方は充分に理解していた。

これを念頭に置き

暫く林内を探索してみよう。

せっかく大阪から駆けつけたのだから

何とかして私も見つけてみたい。。

で、林内に入って40分ぐらい経過したころ...

あ... いた♪

暗いので、ピンボケしてしまいました... (^ ^ヾ

暗いので、ピンボケしてしまいました... (^ ^ヾ

遂に来たぁ...(>_<)(>_<)(>_<)

お〜〜い!おったで〜っ♪

貴重な1頭を、無事に私も確認できたので

すぐに yasu へ報告した。

あぁ... 本当にいたんだ。。(T^T) (T-T) (T^T)

自分の目で確かめて、改めてぐっと実感が湧いてきた。

今度は、アップでフラッシュ撮影☆

間違いないでしょ!

間違いないでしょ!

yasu もそばへやってきて

この地での2頭目となる個体の撮影会が始まった。

陽が大分落ちたせいか、林内が薄暗いので

上に覆っていた枝葉をどかして、納得がいくまで何度も撮影。。

|

|

タテジマカミキリ

Aulaconotus pachypezoides THOMSON, 1864

|

う〜ん、いい!

やや小さな個体だが、正真正銘 鹿行地区のタテジマカミキリなのだ。

無理をしてでも今日やってきた甲斐があった... ほっと一安心である。

気がついたら、あたりは既に真っ暗になっていた。

大騒ぎしながら、里山から降りてきたので

近所にお住まいのお年寄りの方たちが、あちこちから

「何事!?」

といった表情で、こちらを見ていた... (^ ^ヾ

(どうも スミマセン... m(_ _)m)

yasu の車を先頭に、照明が灯り始めた地元の中心市街を通り抜けた後

満足気に、実家の敷居をまたいだ。

明けまして、おめでとうございます☆

〜 後記 〜

今回は、おとうとの yasu によって県東南部に当たる鹿行地区内で

タテジマカミキリが発見された。

現地で確認されたカクレミノ群の生育状況は

私の腰高ほどの低木が多数で

ある程度の樹高があるものでも、2〜3m弱の若木であり

全体的に、自生後 まだあまり時間が経っていないものと判断される。

ただし、これらがどのような経緯で

このように辺鄙で進入困難な竹やぶの中に自生し始めたかは定かでなくても

湖畔部における里山の林床、という良好な環境下において

今後、着実に成長し続けていくことは間違いないだろうし

現時点で、わずかながらタテジマカミキリが生息し合わせており

共存していく事も大いに予想される。

今回私は、運良く貴重な本種を1頭確認することができたが

初確認時には現場に居合わせてはおらず

その感動を120%、充分に堪能できたわけではないのが残念である。

しかし上記の様に、これまでのプロセスを振り返れば

その喜びはひとしおであり

yasu には是非今回の事を公的に記録してもらいたいと思う。

クリストフコトラ、カッコウメダカ、ホシベニ、タケトラ、ネジロ、マツノマダラに引き続き

また新たに地元での感慨深い結果を見出すことができ

新年早々から、感激している。

〜 主な確認種 〜

※採集記目次へ

もう 14:00 を回っています!

もう 14:00 を回っています! お願いっ、早く〜!(^-^; > 前の車

お願いっ、早く〜!(^-^; > 前の車 初めて目にする タテジマカミキリの生息地です。

初めて目にする タテジマカミキリの生息地です。  こんな林内です。。

こんな林内です。。 確かに、カクレミノが生えてました。

確かに、カクレミノが生えてました。 この様な斜面の周辺を丁寧に観察していきます。

この様な斜面の周辺を丁寧に観察していきます。 株数は、相当なものです。

株数は、相当なものです。 崖の上にも生えています。

崖の上にも生えています。 斜面上から、指を差しています。。

斜面上から、指を差しています。。 途中で折れているような感じです。

途中で折れているような感じです。 ここにいたのですね!

ここにいたのですね! 暗いので、ピンボケしてしまいました... (^ ^ヾ

暗いので、ピンボケしてしまいました... (^ ^ヾ 間違いないでしょ!

間違いないでしょ!